- UNESCO y ONU alertan: Afganistán sigue siendo el único país que veta a niñas y mujeres la secundaria y la universidad.

- Más de 2,2 millones de afganas están fuera de la escuela; se endurecen las restricciones y la censura.

- Surgen alternativas: clases comunitarias, contenidos educativos por radio y apps; Begum TV y plataformas online.

- UNICEF advierte de retornos masivos y pide repatriación por fases y más apoyo a la educación de niñas.

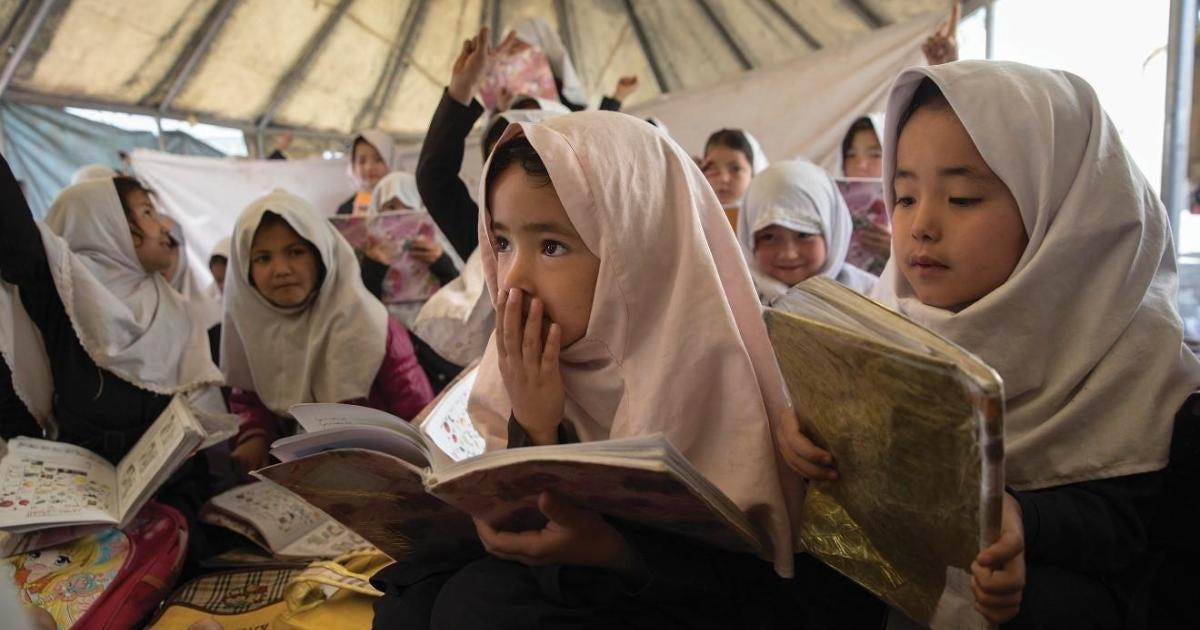

La educación de las afganas vuelve al centro del debate internacional ante el mantenimiento del veto a la secundaria y la universidad para niñas y mujeres, una decisión que mantiene a unos 2,2 millones de ellas fuera de las aulas y que las agencias de la ONU piden revertir de forma inmediata.

Desde el regreso de los talibanes al poder, se han dictado más de 70 disposiciones que limitan la vida pública femenina, se ha silenciado a buena parte de las periodistas —el 80 % perdió su empleo— y se han impuesto nuevas trabas, como la prohibición de que mujeres participen en emisiones de radio, lo que estrecha aún más los espacios de aprendizaje y voz.

Un bloqueo sin precedentes a la educación femenina

Afganistán es hoy el único país donde se impide formalmente a las niñas continuar más allá de primaria y a las mujeres acceder a la enseñanza superior, una situación que distintos organismos describen como una segregación sistemática con efectos profundos y duraderos.

El contraste con los avances previos es contundente: entre 2001 y 2021 la matrícula de niñas en primaria superó el 80 % y la alfabetización femenina prácticamente se duplicó (del 17 % a cerca del 30 %). Esa trayectoria positiva se ha frenado en seco.

Las consecuencias se sienten en toda la sociedad: aumenta la pobreza en un país donde la mitad de la población ya vive bajo el umbral, repunta la mortalidad materna y los matrimonios infantiles se disparan, mientras la prohibición de estudiar medicina para mujeres y las restricciones a ser atendidas por médicos varones agravan la atención sanitaria.

El cerco no se limita a las aulas. Se restringe el acceso a trabajos, parques, bibliotecas y cafeterías; se impone la figura del mahram para viajar y, en algunas normas recientes, hasta se coarta la intervención de mujeres en público. Además, se intensifican los controles en bibliotecas de Kabul y Herat, donde se retiran libros por motivos ideológicos o por contener imágenes, dejando estanterías cada vez más vacías.

Dirigentes y expertos alertan de una generación sacrificada y piden evitar cualquier normalización que consolide el bloqueo educativo, manteniendo la atención y la presión para reabrir escuelas y facultades a niñas y mujeres sin condiciones.

Llamamientos internacionales y presión diplomática

La UNESCO insta a no bajar la guardia y reclama la restitución plena e incondicional del derecho de las afganas a estudiar. Su directora general, Audrey Azoulay, subraya que la comunidad internacional debe mantenerse movilizada y no contribuir a una normalización que deje a millones de niñas sin escuela.

La cifra de 2,2 millones de alumnas excluidas sirve como recordatorio de la magnitud del cierre. La agencia de la ONU pide mantener la presión diplomática y sostener las iniciativas educativas que aún pueden operar.

El debate sobre el reconocimiento internacional añade tensión. En julio, Rusia anunció que reconocía a las autoridades de facto, un movimiento que no figuraba en la nota de UNESCO pero que ilustra la tendencia de algunos actores a normalizar vínculos pese al veto educativo.

ONU Mujeres califica la situación como la crisis de derechos más grave para mujeres y niñas en el mundo actual, y llama a no guardar silencio, a financiar programas específicos y a escuchar las voces de las propias afganas.

Respuestas alternativas: radios, plataformas y clases comunitarias

Para mitigar el cierre de escuelas, la UNESCO impulsa vías educativas alternativas. En más de 2.000 aldeas se ha formado a más de un millar de facilitadores comunitarios que han ofrecido alfabetización a unas 57.000 jóvenes —en su mayoría niñas—, aunque estos programas viven bajo amenaza constante.

Los contenidos educativos también viajan por el aire y el móvil. Medios afganos asociados, como Begum Organization for Women con su radio y canal por cable, y la plataforma SOLA —una academia accesible vía WhatsApp—, han logrado llegar a una audiencia estimada de 17 millones de personas.

Desde París, Begum TV reúne a periodistas afganas decididas a ofrecer educación y apoyo psicosocial. El proyecto arrancó el 8 de marzo de 2024 y ha afrontado detenciones de colaboradores sobre el terreno, asumiendo riesgos que sus responsables describen como el precio de una resistencia cívica basada en el derecho a aprender.

La televisión por satélite suple la brecha digital: supera el 60 % de cobertura en hogares, mientras que solo alrededor del 40 % de las mujeres accede a internet. Su app Begum Academy, lanzada en marzo, supera las 5.000 descargas y permite seguir cursos, hacer pruebas y validar aprendizajes, con el objetivo de que sus diplomas sean reconocidos cuando el marco lo permita.

Voces y redes de resistencia dentro y fuera del país

En Kabul, una joven jurista convirtió su biblioteca en una red clandestina tras el cierre forzado: salvó 4.000 libros, vio cómo amigas activistas eran detenidas y, ante la presión familiar y el riesgo, mudó su labor a grupos de WhatsApp y Telegram.

Su club de lectura llegó a reunir a unas 300 mujeres, a quienes facilita copias digitales y, con extrema cautela, préstamos puntuales de ejemplares. Verifica a cada nueva integrante, evita debates políticos por seguridad y se protege frente a registros casa por casa que buscan materiales o vínculos opositores.

Historias personales ilustran la pérdida de oportunidades. Una estudiante de 18 años que soñaba con ser médica fue apartada a meses de sus exámenes; desde entonces ha leído 35 libros y ha escrito un relato sobre crecer bajo las restricciones.

Otra joven, que preparaba el Kankor para estudiar Derecho, quedó fuera de la escuela y mantiene su formación en estos círculos discretos. Para las organizadoras, cada lectura compartida es combustible para seguir.

Desde el exilio, activistas articulan clubes y tutorías que conectan a Europa con provincias afganas. Investigadoras y defensoras como Shahrbanu Haidari sostienen que la protesta no ha desaparecido: se ha adaptado y se extiende en forma de aprendizaje silencioso y redes de apoyo.

Impacto humanitario y retornos masivos

UNICEF advierte de una presión creciente en las fronteras con más de dos millones de retornados en lo que va de año —incluidos unos 500.000 niños— y picos de hasta 50.000 cruces en un solo día. En su última misión, su responsable de Acción Humanitaria visitó puntos de recepción en Islam Qala y Herat, y programas educativos en Kunduz.

La situación sigue siendo alarmante para las niñas: no pueden pasar de sexto curso y se ofrece educación acelerada para completar primaria, pero el acceso a secundaria y universidad continúa cerrado, con efectos que trascienden a toda la sociedad.

El organismo pide un enfoque de repatriación por fases y con garantías, además de diálogo entre Afganistán, Irán y Pakistán para coordinar retornos. También reclama más apoyo de donantes en frontera y reasentamiento, después de asistir en julio a más de 6.000 menores no acompañados para su reunificación.

Con más de la mitad del país necesitando ayuda humanitaria, las agencias y ONG subrayan que sostener la educación —aunque sea por vías alternativas— es clave para evitar un deterioro aún mayor de los indicadores sociales y económicos.

Mientras persista el veto educativo, la comunidad internacional debe mantener la presión y el apoyo a soluciones creativas que permitan a las afganas seguir aprendiendo, protegiendo a quienes enseñan y garantizando que, cuando se abran las puertas de las aulas, ninguna niña quede atrás.