- La ira activa noradrenalina, dopamina y glutamato, reduce serotonina y vasopresina y reorganiza el metabolismo para luchar o huir.

- En la fase aguda suben pulso y tensión; la testosterona puede aumentar y el cortisol variar por fases, elevándose si el enfado se prolonga.

- Estrés crónico altera digestión, sueño, inmunidad y corazón; hábitos y apoyo social regulan cortisol, serotonina y oxitocina.

- Una duración de 30-40 minutos es adaptativa; si se alarga horas, conviene intervenir con estrategias y pedir ayuda profesional.

El enfado no es solo un cabreo pasajero; es una respuesta del sistema nervioso central con efectos en todo el organismo, desde el cerebro hasta el metabolismo. Cuando estalla la ira, se desencadena una cascada de neurotransmisores y hormonas que modifica la atención, la memoria, la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el uso de la energía. Comprender qué sustancias entran en juego y cómo afectan al cuerpo permite gestionar mejor esas reacciones y evitar que se vuelvan perjudiciales.

Hoy en día no peleamos con depredadores, pero el cuerpo sigue interpretando muchas demandas cotidianas como amenazas: sobresaltos en el trabajo, facturas, prisas y conflictos. Ese sistema de alarma innato puede activarse una y otra vez y, si no se regula, pasa de ser útil a resultar dañino. La clave está en distinguir cuándo la ira es adaptativa y cuándo se prolonga y altera funciones como la digestión, el sueño o la inmunidad.

Qué sucede en el cerebro cuando aparece el enfado

Ante una provocación o una molestia, el cerebro reacciona de forma casi inmediata. Se elevan la noradrenalina y la dopamina y aumenta la liberación de glutamato, mientras disminuyen la serotonina y la vasopresina. Este brusco ajuste neuroquímico acelera la activación cardiovascular y respiratoria y empuja al organismo hacia la respuesta de lucha o huida, dejando en segundo plano los procesos más pausados y deliberativos.

En esos instantes, lo racional pierde peso y gana terreno lo impulsivo. Se amplía la atención a detalles relevantes y nos volvemos más difíciles de engañar, porque el enfoque se vuelve muy selectivo hacia los estímulos percibidos como amenaza. Los circuitos de la memoria también se activan de inmediato, para grabar lo que está pasando y ayudar a decidir si conviene acercarse al problema o salir de ahí a toda prisa.

No todo es blanco o negro: los patrones cerebrales de la ira muestran una particularidad digna de mención. La asimetría frontal puede desplazarse hacia la izquierda, asociada a emociones con motivación de acercamiento, aunque la ira sea una emoción negativa. Esto encaja con la idea de que el enfado suele empujar a confrontar la causa del malestar más que a esquivarla, un fenómeno visto cuando se induce la ira y se mide la ventaja del oído derecho vinculada a mayor actividad del hemisferio izquierdo.

En mediciones experimentales se ha observado un aumento de la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la testosterona durante la ira, mientras que el cortisol puede bajar en ese instante concreto. Sin embargo, en fases posteriores del enfado sostenido el cortisol tiende a subir, activando cambios metabólicos como el aumento de glucosa en sangre. Esta diferencia temporal explica por qué a veces se reportan resultados aparentemente contradictorios.

Hormonas y neurotransmisores protagonistas del enfado

Detrás de la reacción de ira hay una orquesta hormonal y neuroquímica. Cada molécula aporta su nota particular y, juntas, componen el patrón fisiológico del enfado.

- Noradrenalina: eleva la presión arterial y la frecuencia cardiaca; afina la atención en estímulos relevantes para responder rápido.

- Dopamina: refuerza la motivación, la competitividad y los circuitos de recompensa; puede aportar una sensación de empuje que facilita la acción.

- Glutamato: principal neurotransmisor excitador; regula circuitos motores, sensoriales y cognitivos, aumentando la reactividad del sistema nervioso.

- Serotonina (a la baja en el enfado): modula el apetito, el sueño, la temperatura y el ánimo; su descenso se asocia con menor freno de conductas impulsivas.

- Vasopresina (también disminuida en la ira inicial): participa en la contracción de vasos sanguíneos y en procesos sociales y emocionales.

- Adrenalina: incrementa presión, pulso y glucosa; acelera el metabolismo para responder a la emergencia.

- Cortisol: hormona central del estrés; en el enfado prolongado sube y favorece cambios en el uso de la energía; en la fase aguda de ira puede no elevarse o incluso descender.

Como efecto visible, el semblante se tensará: pueden dilatarse las pupilas, cerrarse el puño, fruncirse el ceño y contraerse los labios. Ese lenguaje corporal refleja la activación del sistema nervioso autónomo, la misma que acelera el corazón y prepara la musculatura para una respuesta contundente.

Duración, edad y función adaptativa del enfado

Enojarse forma parte de la vida y, bien encauzado, puede resultar útil. Se considera razonable que un episodio de enfado dure en torno a 30 o 40 minutos y luego se vaya apagando. Si la irritación se prolonga más allá de cuatro horas, el fenómeno se vuelve nocivo y deja de cumplir esa función adaptativa de alerta y movilización.

Con la edad también cambian las cosas. En etapas tempranas de la vida, la ira tiende a ser más intensa y menos selectiva; después de los 35 o 40, suele ser más acotada y controlable. La experiencia y el aprendizaje favorecen una respuesta más modulada, centrada en lo que realmente importa y durante menos tiempo.

Un apunte que conviene no olvidar: decirle a alguien que se calme en plena efervescencia suele empeorar el panorama. Un cerebro enfadado busca confirmar que tiene razón y que su postura está justificada. La validación, el tiempo y el espacio son aliados más efectivos que el típico ‘cálmate’, que a menudo añade leña al fuego.

Si la ira se alarga demasiado, es probable que haya un componente aprendido: a veces, mantenerse en ese estado genera resultados inmediatos, y la conducta se refuerza. Romper ese círculo pasa por identificar cuándo el enfado deja de servir a la persona y empieza a perjudicarla, algo que requiere conciencia y práctica.

Del enfado al metabolismo: cómo cambia el cuerpo

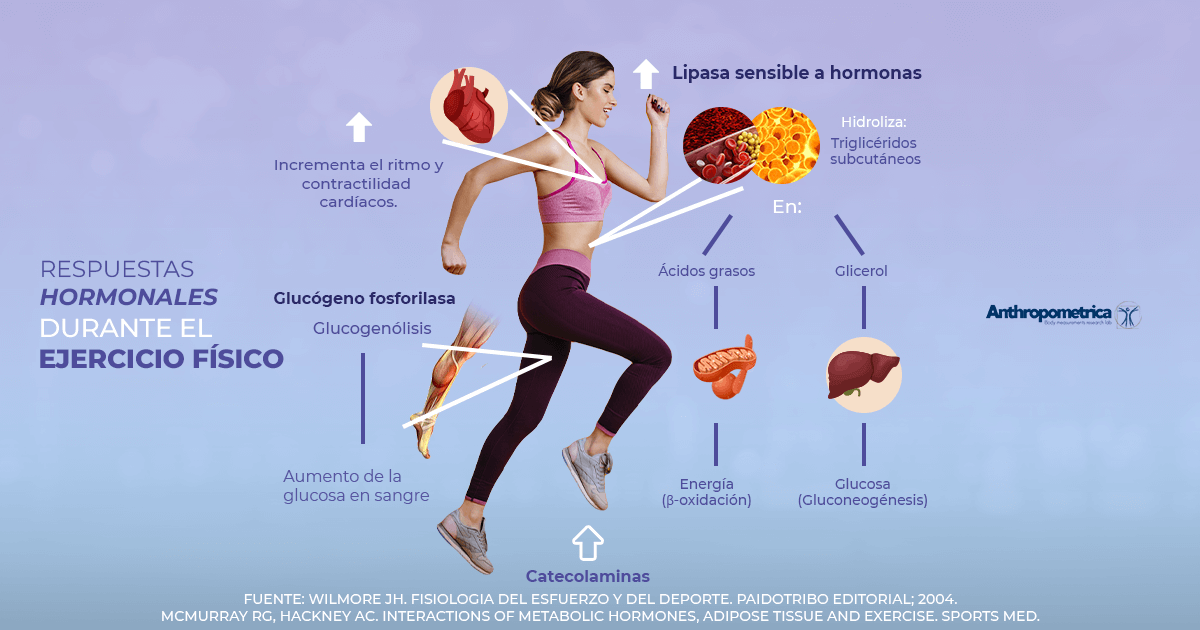

El eje que conecta cerebro y glándulas suprarrenales se activa cuando el hipotálamo detecta una amenaza. Ese sistema de alarma coordina señales nerviosas y hormonales para liberar adrenalina y cortisol, afectando al metabolismo celular. La adrenalina acelera el corazón y eleva la presión arterial, proporcionando energía instantánea; el cortisol eleva la glucosa circulante para alimentar al cerebro y a los músculos.

Para priorizar lo urgente, el organismo apaga temporalmente funciones no esenciales para la supervivencia inmediata. Se modulan la inmunidad, la digestión, la reproducción y el crecimiento; es un ajuste inteligente, pero que pasa factura si se cronifica. Vivir en modo alerta altera casi todos los sistemas fisiológicos y eleva el riesgo de problemas de salud.

Este desvío de recursos energéticos explica síntomas frecuentes bajo estrés mantenido: molestias gastrointestinales, tensión muscular, cambios de peso, dificultades de sueño o bajones en la concentración. Cuando la alarma se apaga, todo debería volver a la línea base; si no, esa carga sostenida se convierte en un factor de riesgo que conviene atajar.

Metabólicamente, el cortisol sostenido promueve la disponibilidad de glucosa y puede favorecer acumulación de grasa si el exceso de energía no se utiliza. El equilibrio entre movilizar recursos y recuperarlos es la diferencia entre una respuesta aguda útil y un estado crónico disfuncional.

Testosterona, estatus, euforia y agresividad: matices necesarios

La testosterona se asocia a fuerza y energía, y cambios en su nivel afectan al humor. Picos elevados pueden acompañarse de euforia, al tiempo que favorecen conductas dominantes o incluso agresividad verbal o física en algunas personas. También se ha observado que los aficionados experimentan subidas o bajadas de testosterona según gane o pierda su equipo, una muestra de cómo el contexto social modula esta hormona.

Con los años, los niveles de testosterona en varones tienden a bajar, lo que influye en el deseo sexual, la masa muscular, la distribución de grasa y el estado de ánimo; en menor medida, esto también afecta a las mujeres, que producen esta hormona. Ahora bien, testosterona no equivale obligatoriamente a agresividad: cada vez hay más evidencias de que promueve conductas de búsqueda de estatus, que pueden manifestarse tanto por imposición como por generosidad y conducta prosocial.

Importa el perfil completo y el entorno. En niños con niveles altos de testosterona y cortisol se ha relacionado mayor tendencia a la agresividad cuando crecen en ambientes más autoritarios, especialmente en función del estilo educativo materno. La empatía y los vínculos sociales elevan oxitocina y reducen cortisol, amortiguando la agresividad. Ninguna hormona actúa sola: todo es interacción entre biología y ambiente.

Además, la serotonina ejerce un papel modulador que frena conductas impulsivas y agresivas; cuando sus niveles son adecuados, resulta más difícil que se desborden las respuestas hostiles. El equilibrio entre testosterona, cortisol y serotonina ayuda a explicar por qué una misma situación provoca reacciones tan distintas según la persona y el contexto.

Tristeza, estrés crónico y otras hormonas del ánimo

El estado de ánimo también se ve reflejado en el sistema endocrino. En cuadros depresivos se detectan con frecuencia niveles altos de cortisol y alteraciones de neurotransmisores como serotonina, dopamina y noradrenalina. No es el único factor, pero sí una pieza central que interactúa con predisposición genética, experiencias vitales y salud física.

Entre las otras hormonas que influyen en el humor destacan las tiroideas: un hipotiroidismo puede arrastrar apatía, lentitud, olvido y síntomas depresivos, mientras que el hipertiroidismo favorece irritabilidad, cambios de humor y ansiedad. La melatonina regula el ciclo sueño-vigilia y, si se altera, aparece insomnio con impacto en memoria e irritabilidad.

La insulina, además de controlar la glucemia, se relaciona con el estado de ánimo; la resistencia a la insulina aparece a menudo en personas con depresión. Por su parte, las endorfinas contribuyen a la sensación de bienestar; cuando escasean, el ánimo lo acusa. La oxitocina impulsa el vínculo social y la empatía, actuando como amortiguador del estrés.

Las teorías de susceptibilidad diferencial proponen que ni la biología ni el ambiente por sí solos explican la conducta; es su combinación la que hace a algunas personas más sensibles a ciertos contextos. Las hormonas son mensajeros que conectan órganos y cerebro, y su efecto se modula por experiencias, relaciones y aprendizaje.

Señales de alerta del estrés mantenido

Cuando la respuesta al estrés no se apaga, el organismo paga un peaje. La sobreexposición continua a cortisol y otras hormonas del estrés se asocia a un mayor riesgo de problemas de salud como los siguientes:

- Ansiedad y depresión, con fluctuaciones intensas del ánimo.

- Molestias digestivas y alteraciones del apetito.

- Cefaleas, tensión y dolor musculares persistentes.

- Cardiopatía, hipertensión y eventos cerebrovasculares.

- Insomnio y sueño de mala calidad.

- Aumento de peso o cambios en la composición corporal.

- Fallos de memoria y atención en la vida diaria.

Detectar estas señales a tiempo es crucial para cortar la escalada. Aprender a regular la respuesta al estrés devuelve al cuerpo a su rango saludable y protege la salud a medio y largo plazo.

Cómo modular estas respuestas de forma saludable

El objetivo no es eliminar el estrés ni la ira, sino ponerlos a nuestro favor y que no se desboquen. Un estilo de vida ajustado y sostenible puede marcar la diferencia en el día a día.

- Alimentación, ejercicio y sueño: moverse con regularidad eleva endorfinas y dopamina, y ayuda a equilibrar cortisol; una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales estabiliza la glucosa e impulsa el equilibrio hormonal; dormir suficiente repara circuitos y ordena el sistema endocrino.

- Relajación y consciencia: yoga, respiración profunda, meditación y atención plena reducen la activación del eje del estrés.

- Diario personal y gratitud: escribir aclara pensamientos, crea distancia y disminuye la rumiación.

- Aficiones y ocio: leer, escuchar música o ver una película agradable reequilibra el ánimo y favorece la liberación de endorfinas.

- Red social: cultivar amistades y pedir apoyo eleva oxitocina y amortigua el cortisol.

- Humor: reír a diario no es moco de pavo; tiene efecto fisiológico real.

- Voluntariado: ayudar refuerza propósito y conexión social.

- Organización: priorizar, simplificar y soltar tareas innecesarias disminuye la presión constante.

- Profesionales: terapia psicológica y, si procede, intervención médica ofrecen herramientas específicas.

Conviene evitar atajos que salen caros: tabaco, alcohol, sustancias o comer en exceso pueden empeorar la montaña rusa hormonal. Reducir cafeína y alcohol ayuda a estabilizar el sistema y a mejorar el sueño. También suma hidratarse bien y limitar la exposición a disruptores endocrinos como el BPA presente en ciertos plásticos y recubrimientos.

Para potenciar la serotonina, la exposición responsable al sol y el ejercicio suave (pasear o yoga) son grandes aliados; también ayudan alimentos como los ricos en vitamina C y el chocolate. La melatonina agradece un buen hábito de sueño y alimentos como frutos secos, piña o plátano. Y las hormonas tiroideas trabajan mejor con suficiente yodo y vitamina B12 en la dieta.

Estrategias prácticas cuando la ira ya está encima

Si el enfado ya te ha cogido por banda, hay trucos que rebajan la intensidad sin negar la emoción. El primer paso es dejar que suba y baje sin avivarla: toma distancia física breve, respira más lento y profundo y evita autoinstrucciones que alimenten el fuego.

Pon límite de tiempo: si a los 30-35 minutos sigues igual de encendido, cambia de contexto, muévete o realiza una tarea breve que cierre un ciclo y te devuelva sensación de control. Completar algo sencillo libera dopamina y ayuda a soltar. Si eres acompañante, valida sin decir ‘cálmate’; frases del tipo ‘entiendo que te moleste’ bajan defensas.

Cuando vuelva la calma, revisa qué te activó tanto y si esa reacción te acerca a lo que quieres o solo te desgasta. Ese análisis en frío reprograma el aprendizaje que mantiene el enfado vivo más allá de lo útil. Si el patrón se repite y se alarga horas, pide apoyo profesional para desmontarlo pieza a pieza.

La práctica regular de hábitos reguladores hace que el sistema de alarma se encienda menos y se apague antes. Cuanto más entrenado está el cuerpo en volver a la línea base, menos daño produce la sacudida puntual del enfado.

La interacción entre ira, hormonas y metabolismo es compleja, pero tiene una lógica clara: el cuerpo prioriza la supervivencia y reorganiza recursos para responder a la amenaza; si la amenaza es continua o aprendida, ese rediseño se cronifica y pasa factura. Con buena información y estrategias sencillas es posible recuperar el mando y usar a favor una reacción que, bien aplicada, nos hace más rápidos, competitivos y atentos sin hipotecar la salud.