- El hielo común es flexoeléctrico: al doblarse genera carga eléctrica medible.

- Bajo -113 °C surge una capa superficial ferroeléctrica con polarización reversible.

- El hielo salado amplifica la señal hasta mil veces por microflujos de salmuera.

- Estas propiedades ayudan a explicar la electrificación de nubes y habilitan sensores en frío.

El hielo, ese viejo conocido de glaciares, granizo y copos de nieve, acaba de ganarse un lugar inesperado en el mapa de los materiales activos: puede producir electricidad cuando se dobla o se deforma de forma desigual. Una serie de trabajos liderados por el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), con colaboradores en la Universidad Jiaotong de Xi’an (China) y Stony Brook University (EE. UU.), ha demostrado de manera concluyente que el hielo común es flexoeléctrico y, además, presenta una sorprendente “piel” ferroeléctrica a temperaturas extremadamente bajas.

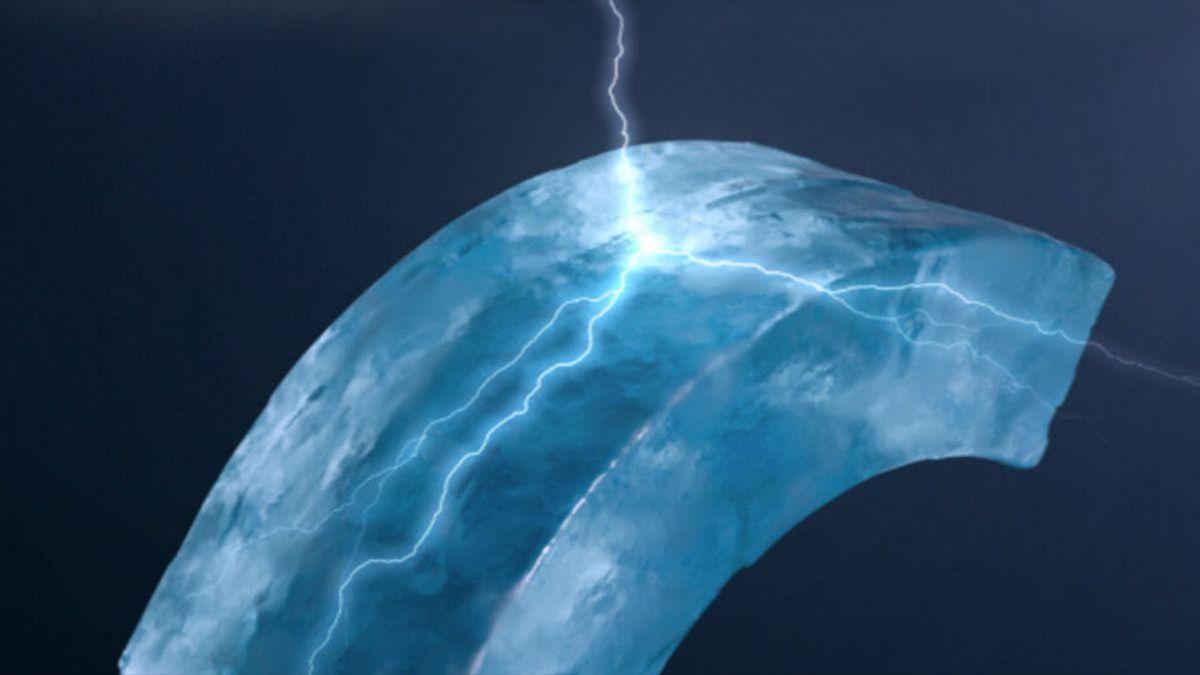

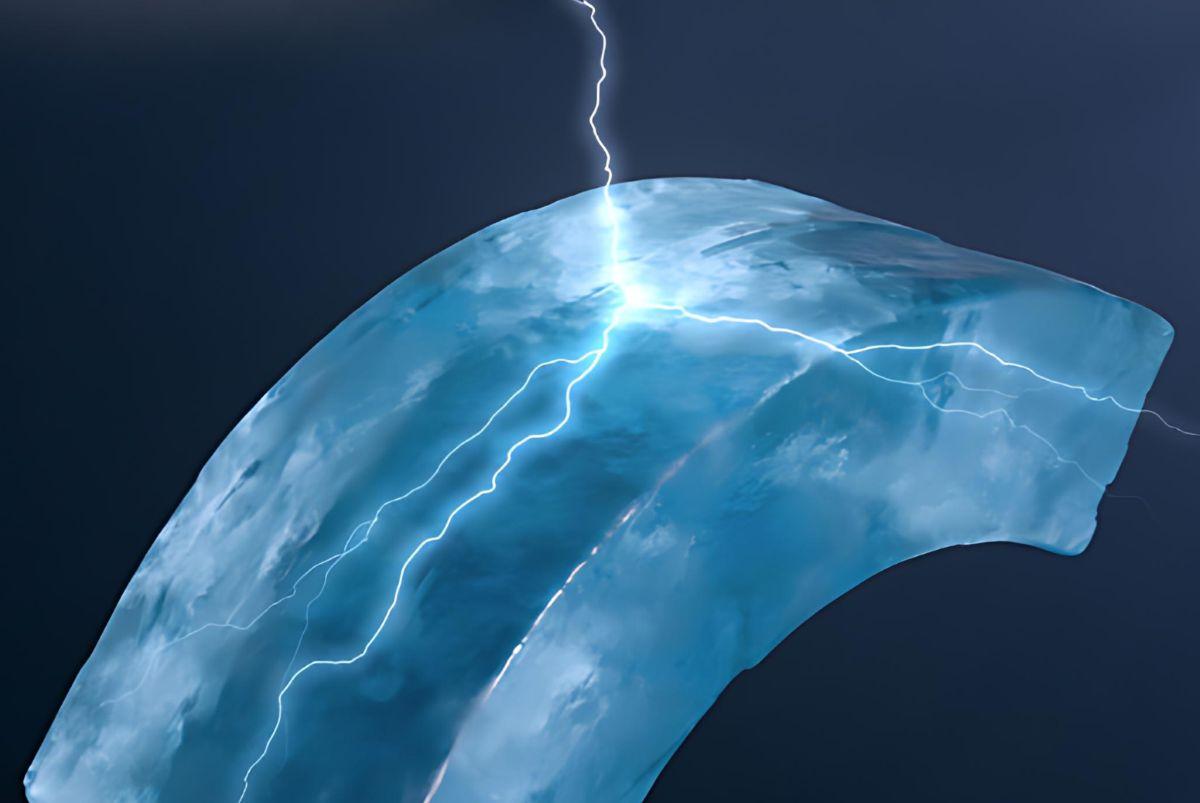

Más allá de la anécdota científica, el hallazgo encaja con un rompecabezas atmosférico de larga data: cómo se cargan las nubes de tormenta hasta desencadenar rayos. Que el hielo no sea piezoeléctrico descartaba la simple compresión como mecanismo de electrificación; sin embargo, el hecho de que su deformación no homogénea genere carga ofrece un camino plausible y cuantitativamente consistente con lo observado en colisiones reales de partículas de hielo durante tormentas.

Flexoelectricidad: del concepto físico a un hielo que “responde”

La flexoelectricidad describe el acoplamiento entre la polarización eléctrica de un material y el gradiente de deformación que se le aplica; dicho de otro modo, cuando un sólido se curva o sufre deformaciones desiguales, puede aparecer una separación de cargas. A diferencia de la piezoelectricidad (vinculada a simetrías cristalinas específicas), la flexoelectricidad está siempre permitida por simetría y, en principio, puede manifestarse en materiales no piezoeléctricos como el hielo hexagonal (Ih).

Los autores del estudio publicado en Nature Physics llevaron esta idea al terreno experimental con precisión quirúrgica. Fabricaron muestras de “condensadores de hielo” a partir de agua ultrapura, congelada entre electrodos metálicos, y las sometieron a doblados controlados mediante un analizador mecánico dinámico. El resultado fue inequívoco: el hielo genera señales eléctricas reproducibles bajo deformación no uniforme.

Un dato llamativo es que las magnitudes medidas en el laboratorio encajan con las cargas registradas durante choques de partículas de hielo en condiciones de tormenta, lo que sugiere un vínculo directo entre la flexoelectricidad del hielo y la electrificación de nubes. De repente, lo que era una hipótesis abstracta se convierte en un mecanismo físico respaldado por números.

Para ir más allá, el equipo combinó sus mediciones con simulaciones a nanoescala de deformaciones y colisiones, cerrando el círculo entre el experimento y el comportamiento real del hielo en ambientes atmosféricos. Esta integración permitió relacionar la respuesta flexoeléctrica observada con escenarios plausibles en las nubes, donde la turbulencia, el granizo y los cristales interactúan sin descanso.

Cómo lo midieron: hielo entre electrodos y choques en cámara lenta

La receta experimental fue tan elegante como clara: agua ultrapura congelada entre placas metálicas, fuerzas de flexión bien calibradas y una instrumentación sensible para leer el voltaje y la corriente inducidos. En estas condiciones, el hielo respondió con una señal eléctrica que variaba con la intensidad y el patrón de la deformación impuesta.

Los investigadores no se quedaron en la medida “bruta”. Exploraron la dependencia con la temperatura y el tipo de metal en contacto: con electrodos de platino la respuesta se intensificó, mientras que con aluminio se atenuó, en línea con sus propiedades electrónicas. Esta sensibilidad a la interfaz metal-hielo es crucial para diseñar dispositivos funcionales y, de paso, aporta pistas sobre fenómenos naturales donde el hielo convive con minerales y partículas metálicas.

Otra pieza clave fue la inversión de polaridad con la temperatura. El patrón térmico observado recuerda a la estructura tripolar típica de las nubes de tormenta (carga positiva en la parte alta y en la base, y negativa en la franja intermedia), un indicio adicional de que los mecanismos del laboratorio se conectan con la meteorología real.

Gracias a simulaciones computacionales, el equipo vinculó los gradientes de deformación a nanoescala con las señales macroscópicas detectadas. Este puente multiescala apunta a que los choques y “rebotones” entre cristales y granizo, donde se producen fuertes curvaturas locales, pueden desencadenar la separación de cargas que termina alimentando el potencial eléctrico de la nube.

Del laboratorio a la atmósfera: ¿y los rayos?

La idea aceptada desde hace décadas es que las nubes se electrifican por colisiones entre partículas de hielo. El fleco suelto era el “cómo” exacto. Ahora, la flexoelectricidad del hielo cubre ese hueco con un mecanismo compatible con la física del material y con las magnitudes de carga observadas en campañas de campo.

El hielo no es piezoeléctrico, así que la simple presión no basta. Pero cuando se dobla o se deforma de manera no uniforme, sí aparece una respuesta eléctrica. Y eso, precisamente, es lo que abunda en las nubes: choques con fricción, roturas parciales, curvaturas rápidas, fragmentación y reensamblajes donde la simetría se rompe de forma local.

Conviene remarcar que la flexoelectricidad no actúa sola. Otros procesos, como la fractura del hielo, el transporte de masa o la presencia de impurezas, también se han propuesto como contribuyentes a la electrificación. Con todo, la flexoelectricidad ofrece un camino “intrínseco” del material que encaja con la evidencia experimental sin necesidad de suposiciones exóticas.

Una “piel” ferroeléctrica bajo -113 °C (160 K)

El estudio desveló además un comportamiento inesperado en superficie: a temperaturas inferiores a -113 °C, el hielo muestra una capa superficial ferroeléctrica de decenas de nanómetros. En esa película, las moléculas se ordenan de modo que el material puede polarizarse espontáneamente y revertir su polaridad con un campo externo, de forma análoga a un imán, pero con cargas eléctricas.

Este resultado implica que el hielo dispone de dos rutas para generar respuesta eléctrica: ferroelectricidad en frío extremo y flexoelectricidad desde esas temperaturas hasta el punto de fusión. En términos tecnológicos, no es un simple “sí/no”, sino un abanico de comportamientos que se activan según la temperatura y la geometría de la deformación.

Las simulaciones también mostraron que la naturaleza del electrodo metálico influye en la ferroelectricidad superficial, lo que sugiere un control de la respuesta mediante la ingeniería de la interfaz. Este detalle no solo es útil para prototipos, sino también para entender cómo minerales o polvo metálico podrían modular la electrificación en entornos naturales helados.

Comparación con electrocerámicas: el hielo juega en primera división

Una de las sorpresas agradables del trabajo es que la intensidad de la señal del hielo flexoeléctrico resulta comparable a la de óxidos avanzados como el dióxido de titanio o el titanato de estroncio, materiales con solera en sensores y condensadores. Que un recurso tan abundante y barato como el hielo arroje respuestas del mismo orden abre, al menos sobre el papel, oportunidades de diseño en entornos dónde el frío ayuda a mantenerlo estable.

Por supuesto, hay una traba obvia: a temperatura ambiente el hielo se derrite. Pero en escenarios polares, de alta montaña, en glaciares o incluso fuera de la Tierra (pensemos en lunas heladas), la operatividad del material ya no es una quimera. Es justo ahí donde esta “electrónica del hielo” podría debutar con dispositivos sencillos, robustos y de bajo coste.

Hielo con sal: cuando la brina multiplica la electricidad por mil

Otro estudio complementario, publicado en Nature Materials y con el mismo liderazgo científico, llevó la idea un paso más lejos: si al agua se le añade sal antes de congelar, el hielo resultante genera cargas miles de veces mayores al doblarse. Con concentraciones en torno al 25 % en peso de sal común (NaCl), las muestras mostraron una potencia sorprendente frente al hielo puro.

La explicación física es tan bonita como intuitiva. Al congelar agua salada no se forma un bloque monolítico, sino una red de microcanales con salmuera atrapada entre granos de hielo. Cuando el conjunto se flexiona, esa brina se desplaza a través de límites de grano, produciendo una “corriente de arrastre” iónica que amplifica la respuesta eléctrica: un mecanismo bautizado como flexoelectricidad de flujo.

Cuantitativamente, el salto es notable. Frente a los 1–10 nanoculombios por metro del hielo puro, el hielo salino con alta concentración alcanzó coeficientes del orden de 1–10 microculombios por metro, es decir, mil veces más. La propia sal, por separado, no llega ni de lejos a esos registros, lo que confirma que el fenómeno emerge del “tándem” brina + matriz de hielo.

Las pruebas se realizaron con barras y planchas de hielo salado, equipadas con electrodos en los extremos y dobladas con un dispositivo específico. Los controles descartaron interferencias externas y los datos se mantuvieron consistentes a lo largo de diferentes proporciones de sal, con un claro máximo cerca del 25 % en peso.

Ahora bien, no todo son buenas noticias. Tras muchos ciclos de flexión el rendimiento del hielo salado decae, con pérdidas que pueden rondar el 80 %, y una parte apreciable de la energía mecánica termina disipándose como calor. Por ello, como advierten los investigadores, su valor inmediato está más en la sensórica que en la generación masiva de energía.

Sal y punto de congelación: la física que ya conocíamos… y algo más

Que la sal ayude a descongelar carreteras tiene explicación clásica: los iones Na⁺ y Cl⁻ bajan el punto de fusión del agua, impidiendo que las moléculas de H₂O encajen con facilidad en una red cristalina estable. En condiciones ideales, esa depresión del punto de congelación puede llegar en torno a -21 °C.

Lo interesante en el contexto eléctrico es que, además de la flexoelectricidad de flujo, se han observado fenómenos de electrificación por contacto cuando cristales de sal interactúan con superficies de hielo. Debido a que los iones tienen movilidades diferentes, pueden crearse dobles capas eléctricas locales y tensiones medibles del orden de decenas de milivoltios en configuraciones sencillas de laboratorio.

Este “extra” electroquímico no invalida la flexoelectricidad; la complementa y sugiere que, en ambientes naturales con sal y hielo (costas polares, zonas de salpicadura marina o regiones con aerosoles salinos), pueden coexistir varios mecanismos de generación de carga, todos ellos relevantes para sensado y para entender la atmósfera fría.

Aplicaciones que ya asoman: sensores, monitoreo y mundos helados

Entre lo práctico y lo posible, las primeras aplicaciones apuntan a sensores de deformación, presión o vibración alimentados por la propia flexión del hielo. En estaciones polares o plataformas glaciares, donde cambiar baterías es un quebradero de cabeza, tener componentes activos “hechos de hielo” podría simplificar el mantenimiento.

El paralelismo con electrocerámicas ayuda a imaginar prototipos: transductores que conviertan microdeformaciones en señales eléctricas, detectores de eventos de fractura en capas de hielo o pequeños capacitadores eficientes en frío extremo. El hecho de que electrodos distintos modulen la respuesta brinda un grado adicional de diseño.

El espacio exterior también entra en el radar. En lunas como Europa (Júpiter) o Encélado (Saturno), donde la evidencia de océanos bajo una corteza helada es sólida, el binomio hielo + sal podría usarse para alimentar sensores pasivos o etiquetas electrónicas que sobrevivan a entornos con temperaturas muy por debajo de cero.

Qué dicen los números… y la realidad de la ingeniería

Conviene poner los pies en la nieve. Incluso los mejores materiales piezoeléctricos y flexoeléctricos no son grandes generadores de energía: requieren esfuerzos mecánicos considerables para obtener potencias modestas. En el caso del hielo, además, el ciclo térmico y la fatiga por flexión penalizan el rendimiento con el tiempo.

Por eso, la apuesta inmediata es clara: sensórica, captación de eventos e instrumentación de bajo consumo. Los investigadores han sido explícitos: el camino desde el descubrimiento hasta un dispositivo comercial es largo y retorcido, y aunque ya han protegido parte de su trabajo mediante patente, queda mucha ingeniería por delante.

Matices que importan: temperatura, interfaz y pureza

No todos los hielos son iguales. La temperatura gobierna qué mecanismo domina (ferroelectricidad superficial bajo -113 °C, flexoelectricidad a temperaturas más altas), y la pureza del agua o la presencia de impurezas iónicas cambian el panorama, a veces para bien (amplificación con salmuera), otras para mal (ruido, inestabilidad).

La interfaz con metales o minerales añade otra capa de complejidad. Platina y aluminio, por ejemplo, no “leen” el hielo del mismo modo, lo que influye en la señal recogida. Esta sensibilidad, lejos de ser un inconveniente, puede explotarse para crear sensores “a medida” de un entorno y de una pregunta científica concreta.

Una pieza que encaja en el puzle de las tormentas

El retorno más inmediato al conocimiento básico es meteorológico. Los valores experimentales obtenidos al doblar el hielo son consistentes con las cargas medidas en colisiones reales, lo que da soporte a que la flexoelectricidad sea un actor principal de la electrificación en nubes. Al combinar este mecanismo con otros (fractura, transferencia de masa, impurezas), el relato físico de la nube tormentosa gana precisión.

Que el hielo “hable electricidad” cuando se dobla obliga a repensar algunos modelos de tormentas. Donde antes se invocaban procesos mal definidos, hoy hay una propiedad intrínseca del material, medible, reproducible y modulable, que conecta la nanoescala de una deformación local con el macrofenómeno del rayo.

Los estudios muestran que el hielo es mucho más que un sólido inerte y frío: es un material electromecánicamente activo, con respuestas que dependen de cómo se le fuerce, de con qué contacte y de la temperatura. En ciencia de materiales, en atmósferas frías y en mundos helados del Sistema Solar, ese “detalle” puede marcar la diferencia entre observar y comprender.